Heikle Doppel-Strategie der RBI

von Reinhard Göweil

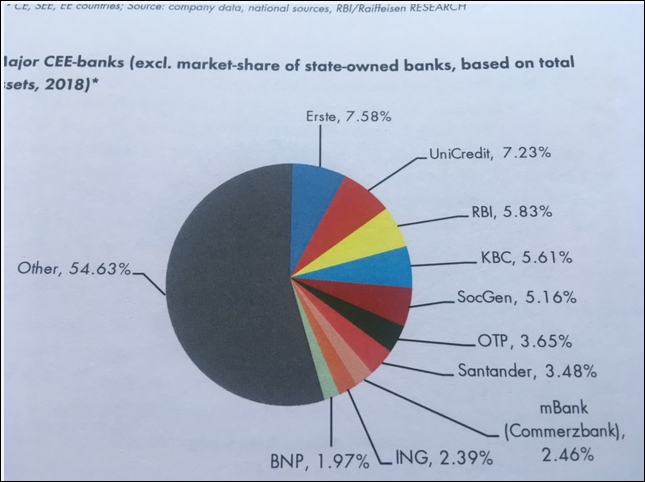

Die börsenotierte Raiffeisen Bank International, die in Osteuropa zu den drei größten privaten Banken gehört, will in der Region weiter expandieren. Sie liefert sich dabei aktuell in Serbien mit der ungarischen OTP ein Bieterrennen. Dort wird nun die Komercijalna Banka verkauft, an der Staat und die Osteuropa-Entwicklungsbank EBRD die Mehrheit halten. Die Chancen der RBI sind intakt, bei Erfolg würde Raiffeisen inklusive der bestehenden Tochterbank dort im wichtigsten Balkan-Land mit 19 Prozent Marktanteil zur Nummer 1 werden.

Neben Serbien steht noch eine Akquisition im Raum

Gleichzeitig werden von Investmentbank-Spezialisten weitere Ziele genannt, teilweise befeuert durch RBI-Chef Johann Strobl, der Länder wie Slowakei und Tschechien als interessante Möglichkeiten bezeichnete. Sollte sich der Rückzug der französischen Großbank Societe Generale aus Osteuropa fortsetzen, könnte in Tschechien sogar die Komercni banka auf den Markt kommen, vermuten Beratungsunternehmen. Die französische Bank hat etliche Banken in Osteuropa und am Balkan bereits verkauft, die ungarische OTP war meist der Käufer. „Da waren schon Schnäppchen dabei, die von der RBI nicht wahrgenommen wurden“, meinte ein Banker. Und die Franzosen haben klargemacht, dass sie Synergien aus ihrem Osteuropa-Geschäft erwarten, die durch den massiven Rückzug nicht kommen. Es gibt dafür aber keine Bestätigung.

Ebenfalls genannt als Übernahmeziel wurde in Bulgarien die dortige Fibank, das wird in Bankkreisen aber unwahrscheinlich gehalten, obwohl Bulgarien das nächste Euroland wird.

Landesbanken zeichnen keine weitere Kapitalerhöhung

Aus dem Raiffeisen-Reich ist zu hören, dass die Landesbanken, die 59 Prozent an der RBI halten, dafür keine Kapitalerhöhung zeichnen würden. Die RBI müsste die Akquisitionen aus eigener Kraft stemmen, was in der europäischen Bankenaufsicht wohl zu genauen Berechnungen der Kapitalquote führen würde. Insider halten es für möglich, dass die Aufsicht im Ernstfall der Bank höhere Kapitalaufschläge über die gesetzliche Mindestquote hinaus prüft, im Experten-Jargon SREB-Verfahren genannt.

Nun würde sich die Akquisition in Serbien mit etwa 500 Millionen Euro zu Buche schlagen, das stemmt die RBI allemal. Und die Marktanteile zu erhöhen, würde das Geschäftsmodell nachhaltiger gestalten, denn gerade in der Ost-Region sind die Fintechs besonders zahlreich und besonders aktiv. Klassische Banken haben da sowohl bei Kosten als auch bei Produkt-Flexibilität eindeutig Nachteile.

Auch RBI-Töchter in Österreich bauen Mitarbeiter ab, die Zahl steigt

Das ist übrigens auch der Grund, warum die RBI das Projekt TOM (Targeting Operating Model) in Österreich aufsetzte. In die Öffentlichkeit drang im Juni, dass es zu (meist einvernehmlichen) Kündigungen kommt. „Es ist ein Effizienzsteigerungsprogramm, es gibt keine fixe Zahl an abzubauenden Mitarbeitern“, sagte eine Sprecherin der Bank. In der Öffentlichkeit geistert die Zahl 200 herum, das wird aber bei weitem nicht reichen, ist aus Raiffeisenkreisen zu hören. Wenigstens 400 Mitarbeiter sollen betroffen sind.

Denn das Programm umfasst nicht nur die Bank selbst, sondern auch alle inländischen Tochtergesellschaften der RBI. In Summe sind das mehr als 3500 Mitarbeiter.

„Das Bankgeschäft verändert sich, nicht nur wegen der Fintechs. Bestimmte Tätigkeiten fallen weg, andere Qualifikationen kommen hinzu“, ist von Raiffeisen zu hören. Ein Beispiel: In der IT sind 60 Mitarbeiter gekündigt worden, weil bestimmte Software- und Programmier-Aufgaben nicht mehr benötigt werden. Dafür bindet die Bank Fintechs ans Unternehmen, die digitale Bankdienste anbieten. In Osteuropa wurden in den vergangenen Jahren Tausende Mitarbeiter abgebaut, derzeit beschäftigt der Konzern insgesamt knapp 48.000.

Doppel-Gleisigkeiten mit Landesbanken davon unberührt

Jedenfalls macht dieses Kostensenkungsprogramm mächtig Wirbel bei Raiffeisen. Denn die Effizienzsteigerung umfasst zwar die RBI und deren österreichische Töchter, nicht aber die Landesbanken. Die sind zwar Eigentümer der RBI, leben aber recht gut von der Dividende der ungleich größeren Tochter. 181 Millionen Euro sind allein für 2018 an die Landesbanken geflossen, gemäß ihren Anteilen (siehe Startseite).

Allerdings gibt es einen bundesweiten Verbund, der aus RBI und Raiffeisen-Landesbanken besteht, und in dem Solidarität bei Liquidität und Solvenz vereinbart ist. Der ist aufsichtsrechtlich verbindlich. Daher schauen die Landesbanken durchaus skeptisch auf die Expansions-Bestrebungen der RBI, umso mehr als die Konjunktur derzeit nach Süden zeigt.

Bei der RBI sehen das viele anders. Landesbanken würden die Dividende nutzen, und sich üppige Nicht-Banken-Beteiligungen (und damit Einfluss im jeweiligen Bundesland) leisten, die sonst nicht darstellbar wären.

Denn es gibt auch etliche Überschneidungen sowohl in der Verwaltung (inklusive IT) und Kapitalmarkt-Aktivitäten zwischen RBI und RLBs‘. Die Landesbanken beteiligen sich aber nicht am Projekt TOM, obwohl dabei erhebliche Synergien gehoben werden könnten.

Das alte Problem und ein Stimmungskiller

Womit Raiffeisen wieder einmal bei seinem alten genossenschaftlichen Problem angelangt ist: Der dreistufige Aufbau von Ortskassen, Bundesländer-Banken und dem damaligen „Spitzeninstitut“ RBI funktioniert, aber mühsam. Denn die RBI hat sich weit von ihren Wurzeln entfernt und gleichzeitig durch die (über die Jahre recht profitable) Expansion nach Osteuropa mitgeholfen, die gesamte kleingliedrige Struktur aufrechtzuerhalten.

Der europäischen Bankenaufsicht ist das Konstrukt sowieso unheimlich, und nimmt mit seinen regulatorischen Vorschriften darauf auch keine Rücksicht. Raiffeisen wird wohl noch eine Weile damit leben müssen.

RBI-Mitarbeitern und der Gewerkschaft auch noch sauer auf, dass im Mai – kurz bevor die Kündigungen manifest und öffentlich wurden – ein Vorstandsmitglied Aktien der RBI kaufte. Das muss gemäß der Transparenz-Vorschriften veröffentlicht werden. Der Deal ist rechtlich völlig in Ordnung, hat aber die Stimmung bei RBI-Mitarbeitern nicht eben verbessert, ist zu hören.

Reinhard Göweil